近期,中国科学院大气物理所(简称“大气所”)苏杭研究员课题组与北京大学环境与工程学院张远航院士课题组和李歆研究员课题组合作在《Nature Geoscience》发表题为《大气氧化性长期趋势指导臭氧污染控制战略》(Ozone pollution mitigation strategy informed by long-term trends of atmospheric oxidation capacity)的论文,首次通过自由基化学机制分析揭示我国臭氧污染的优化控制路径。

对流层臭氧(O3)污染是由排放到大气中的氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)通过光化学反应生成的,是重要的大气污染物之一。O3能够加重呼吸道疾病,如哮喘、慢性支气管炎,引起肺功能降低和感染,进而严重危害公众健康。O3复杂的非线性化学生成机制使得其有效控制成为大气污染控制领域的世界难题。

在国家大气污染防治行动计划等系列控制措施的推动下,我国PM2.5污染得到缓解、浓度逐年下降。但臭氧污染问题依然严峻,很多地区臭氧浓度不降反升。导致臭氧污染特殊变化趋势的机制是什么?如何采取有效措施控制臭氧污染,优先控制挥发性有机化合物还是氮氧化物(NOx)?回答这些问题已成为学术界和污染控制决策领域共同面临的挑战。

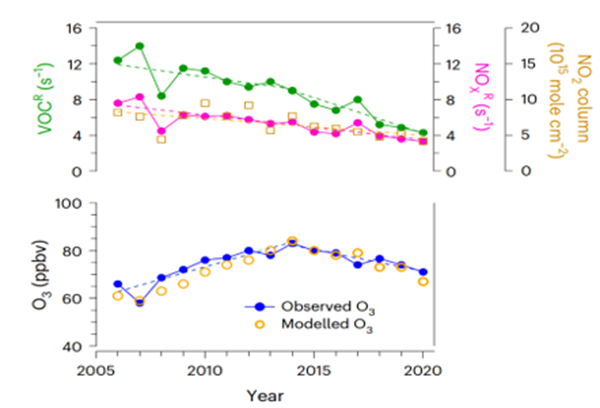

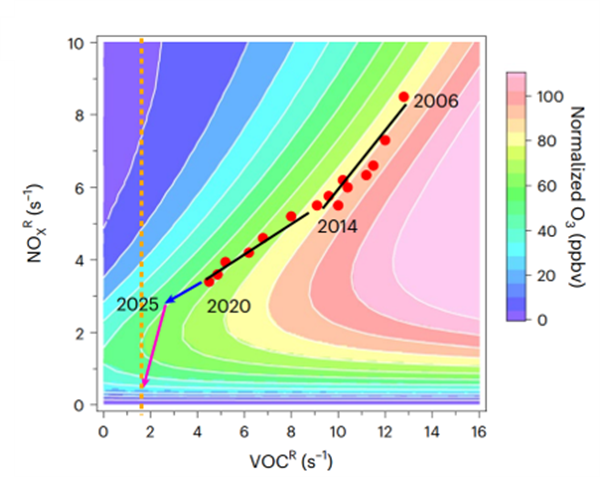

这一背景下,苏杭课题组和张远航、李歆课题组利用长达15年的观测资料对我国臭氧及其前体物的演变规律和驱动机制进行了系统研究。该研究揭示了我国典型城市北京快速减排背景下臭氧浓度的非单调变化,即快速增加后缓慢下降的趋势,该趋势与其前体物NOx和VOC下降的趋势均不相同,与欧美减排后臭氧污染逐年下降的趋势也形成鲜明对比。 对大气化学机制的深入分析揭示,北京臭氧变化的独特趋势,反映了对应的大气羟基自由基(OH)周转率的变化趋势,可以通过挥发性有机化合物与氮氧化物的反应活性比率 (VOCR/NOxR) 的变化进行解释和预测。鉴于臭氧与(VOCR/NOxR)一致的变化趋势,可以用该比率指导获得最佳减排路线图,即降低反应性比率是控制臭氧污染最有效的方法。按照该路线图,挥发性有机化合物的减排是我国臭氧污染控制的近期重点,而氮氧化物控制则是未来进一步降低臭氧浓度实现达标的重点。

大气所苏杭研究员、北京大学张远航教授、李歆研究员为论文共同通讯作者,来自大气所,北京大学,德国马普化学所,尤里希研究中心,上海环科院,南信大,清华大学、中国科学院空天中心和浙江生态环境监测站多家单位的专家学者参与了该项研究。研究得到大气环境与极端气象重点实验室,国家自然科学基金委和国家重大科技基础设施“地球系统数值模拟装置”(EarthLab)的支持。

图1:我国排放和大气O3污染浓度的非同步变化趋势

图2:O3污染对VOCs和NOx的响应关系及历史和未来路径

原文地址:

Wang, Wenjie, Xin Li*, Yafang Cheng, David D. Parrish, Ruijing Ni, Zhaofeng Tan, Ying Liu, Sihua Lu, Yusheng Wu, Shiyi Chen, Keding Lu, Min Hu, Limin Zeng, Min Shao, Cheng Huang, Xudong Tian, K. M. Leung, Liangfu Chen, Meng Fan, Qiang Zhang, Franz Rohrer, Andreas Wahner, Ulrich Pöschl, Hang Su*, and Yuanhang Zhang*. 2024. 'Ozone pollution mitigation strategy informed by long-term trends of atmospheric oxidation capacity', Nature Geoscience, 17: 20-25.