澳大利亚西部沿岸频繁遭遇海洋热浪,导致珊瑚白化事件增多,严重影响当地海洋生态系统。同时,热带中西太平洋是连接热带印度洋和太平洋、指示出现厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)或者太平洋年代际振荡(IPO)的关键区域,其变化对全球天气和气候影响巨大。近期发表在《Nature Communications》上的一项研究,揭示了澳大利亚西部沿岸与热带中西太平洋这两个区域之间存在显著增强的年代际联系,为深入分析海盆间相互作用提供了关键信息。

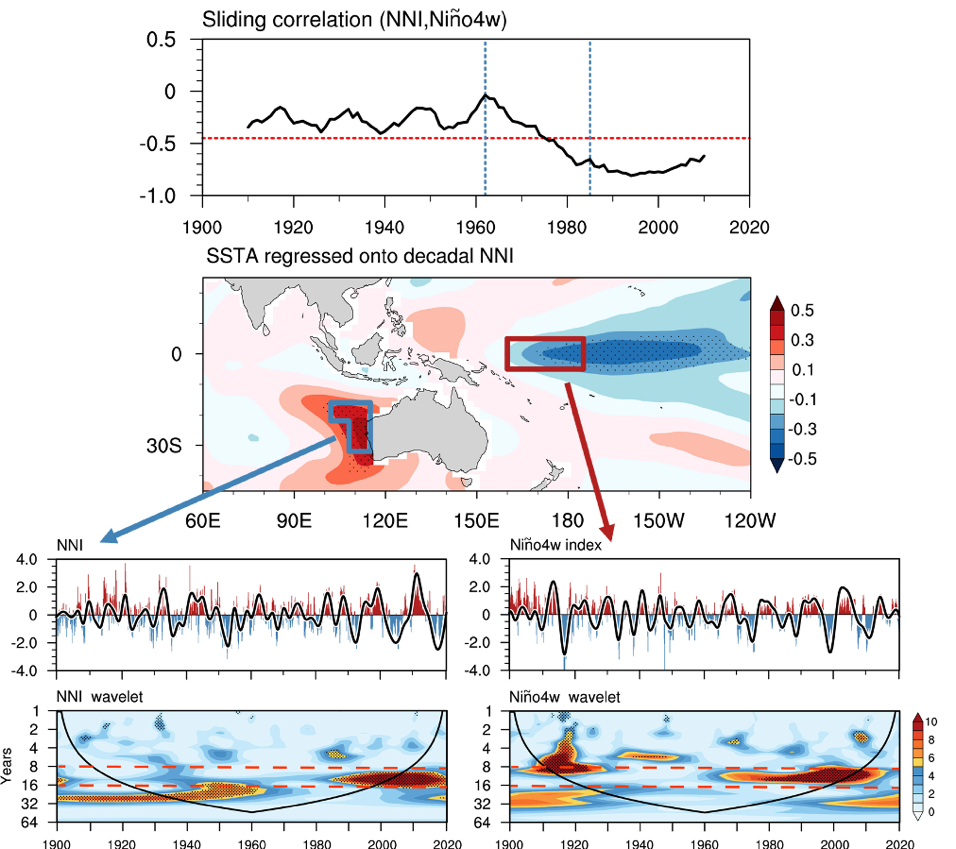

中国科学院大气物理研究所林鹏飞研究员的所在海洋模式团队,利用多个观测数据集、起搏器试验和大样本试验,深入分析了澳大利亚西部沿岸与热带中西太平洋地区海表面温度的变化与联系。研究结果为以下三点。(1)关键转折点:自1985年开始,外部强迫(尤其是温室气体和火山活动)开始显著影响热带印度洋,引发澳大利亚西部沿岸和热带中西太平洋的海表面温度变化出现年代际关联。(2)海温变率增强:1985年后,这两个区域的年代际海温变率显著加强(图1),其幅度等同于甚至超过了年际尺度。(3)跨洋盆海气相互作用:热带印度洋的暖海温异常会导致赤道地区的东风异常,使得热带中西太平洋的海温冷却和热带西太平洋暖水堆积,同时增强了印度尼西亚贯穿流,为澳大利亚西部沿岸带来更温暖的海水。与此同时,中西太平洋的冷海温还可能引发东南印度洋的气旋环流,这将进一步加剧西澳沿岸的海温变暖现象。

图1澳大利亚西部沿岸和热带中西太平洋的年代际海温变率及其联系自1985年以来显著增强

“理解这些增强的年代际联系对未来气候模式的发展及其潜在影响至关重要。”通讯作者林鹏飞研究员强调,“我们的发现为应对逐渐复杂的年代际变化预测提供了关键见解。”

第一作者丁玥文提到目前的气候模式往往不能准确捕捉热带各洋盆间不一致的变暖速率。这一差异凸显了模式改进的迫切需求,研究团队呼吁未来的气候模式应当更好地描绘热带海洋间的复杂变暖背景及其与年代际太平洋振荡(IPO)、大西洋多年代际振荡(AMO)等内部变率的相互作用。这种改进将有助于更好地刻画全球变暖带来的变化。

该工作发表于《自然通讯》,由中国科学院大气物理研究所博士生丁玥文、林鹏飞研究员、刘海龙研究员(现任职于崂山实验室)和吴波研究员,中国科学院海洋研究所李元龙研究员,南京信息工程大学陈林教授,中国科学院南海海洋研究所张磊研究员,美国国家大气研究中心胡爱学研究员,科罗拉多大学博尔德分校韩卫清教授等联合完成。该研究受到重点研发计划(2020YFA0608902,2022YFC3104802),国家自然科学基金项目 (41976026,4193118392358302,42376021)中科院先导专项(XDB42000000,XDB42010404 和XDB0500303)等项目资助。该工作也受到来自“地球系统数值模拟装置”和中国科学院海洋科学数据中心支撑。

论文信息:Ding, Y., Lin, P., Liu, H. et al. Emergence of decadal linkage between Western Australian coast and Western–central tropical Pacific. Nat Commun., 15, 4458 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-48900-2