理解锋面云和降水具有重要意义,因为在全球变暖的驱动下,其变率和强度不断增加。中国中部地区的秋季降水常由温带气旋引发,表现为伴随着暖输送带(WCB)影响的锋面云系统。本文利用天气雷达体扫数据的CVP和QVP重构技术,建立较高分辨率的雷达偏振量和辐合-辐散场时序垂直剖面(图1),并辅以中尺度数值模拟,深入分析了2023年华中地区一次典型秋季降水中的详细微物理过程,以更好地刻画不同阶段的微物理、动力场的演变。

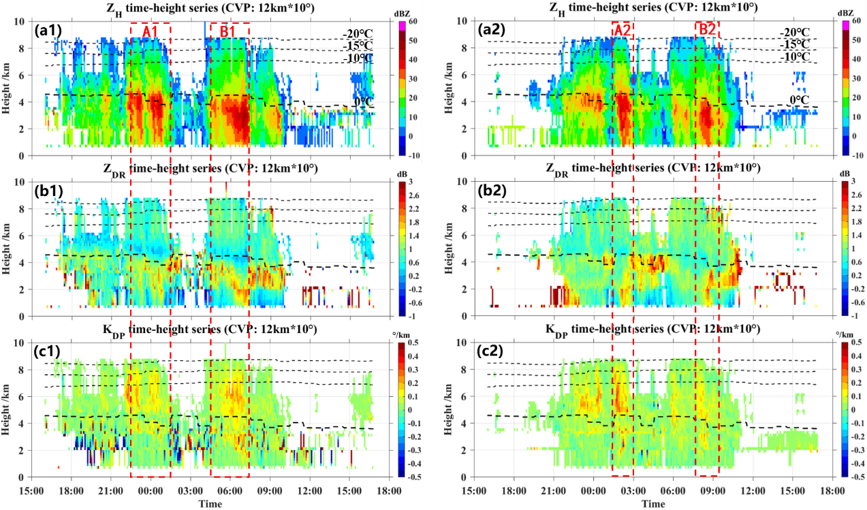

图1 云系先后移过两个目标区域时的 (a1, a2) ZH, (b1, b2) ZDR, (c1, c2) KDP的CVPs(红色虚线框:云系两个阶段中的较强回波时段)。

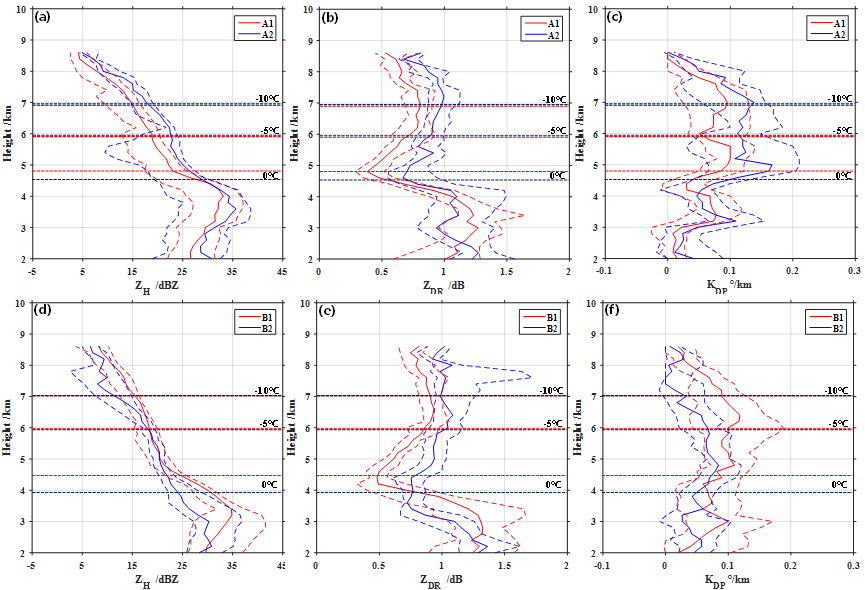

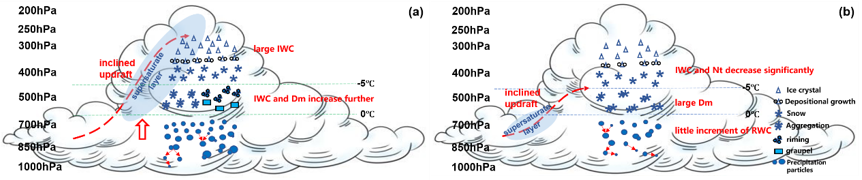

结果表明,在初始阶段,受WCB影响的强烈倾斜上升气流和过饱和层促使−10 °C以上高度冰粒子的形成和凝华增长;随后在−5~0 °C层,冰粒子除了聚并增长还出现了凇附增长,同时暖云层中发生降水粒子碰并和云滴收集过程(图2)。随着过饱和层的垂直厚度增加,云滴收集与凇附增长均加强,共同促成了最大地面降水强度的出现。

图2 A阶段云系的(a) ZH (b) ZDR (c) KDP和B阶段云系的(d) ZH (e) ZDR (f) KDP的垂直廓线 (红/蓝实线:A1和B1/A2和B2时段云系物理量的中位数;红/蓝虚线:A1和B1/A2和B2时段的25%和75%分位数)。

在减弱阶段,冰相过程先于暖云过程出现减弱趋势。该阶段的衰减主要归因于倾斜上升气流减弱和过饱和层下降至0 °C以下,从而削弱了冰相过程发展所需的条件。研究表明,暖输送带的热力和动力结构,即倾斜上升气流的垂直延伸和过饱和层的存在,在很大程度上影响了冰相和液相微物理过程以及地面降水。

图3 (a) 持续发展增强的WCB、(b) 发展至最强后减弱阶段的WCB影响下云微物理过程的概念模型

本研究通过综合双偏振雷达观测与数值模拟,深化了对暖输送带影响下冰-液相过程协同作用机制的理解(图3)。这不仅有助于完善华中地区秋季区域降水形成机理的理论体系,也为提高中尺度降水预报能力提供了科学依据,对保障农业、水资源及气候风险管理具有重要实践意义。

上述研究成果发表于大气科学领域专业期刊《Atmospheric Research》。中国科学院大气物理研究所2023届博士后贾烁为该论文的第一作者,杨洁帆研究员为通讯作者。该研究受到中国气象局中部区域人工影响天气能力提升工程-丹江口水库汇水区人工增雨研究试验(No. ZQC-H22255)、中国科学院战略先导专项(No. XDB0760402)、国家自然科学基金面上项目(42075192)共同资助。

Shuo Jia, Jiefan Yang, Hengchi Lei, Hongbin Chen. 2025: An investigation into microphysical processes of autumn frontal clouds influenced by the warm conveyor belt in Central China. Atmospheric Research, 320, 108065, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2025.108065