春季作为万物复苏的时节,雨水的多寡直接影响当地水资源和物候特征。在全球范围内,现代春季持续性降雨(简称“春雨”)主要发生于东亚地区,表现为降水强度大(气候态春季降水超600毫米)、占年总降水比例高(局地达35%—40%)。东亚春雨主要影响我国的华南地区,与华南前汛期在发生时间上接近,其年际尺度上的变化也显著影响到东亚夏季风的爆发。已有的研究表明,春雨的形成与海陆热力差异以及青藏高原地形有关。然而,具有相似地理环境的北美大陆东部并不存在与之相当的雨季,其原因尚不清楚。6500万年来的新生代经历了海陆变迁及高原隆升,为我们理解现代北半球春雨格局的形成及机制提供了天然的实验室。

近日,中国科学院大气物理研究所周天军研究员团队与中国科学院青藏高原研究所科研人员合作,在Communications Earth & Environment发表题为“Cenozoic evolution of spring persistent rainfall in East Asia and North America driven by paleogeography”的研究论文,指出古地理变化主导了新生代以来北美春雨的减弱消失和东亚春雨的形成,使得二者呈现出“此消彼长”的特征,而温室气体浓度变化的影响次之。

早始新世距今~5500万年,是新生代以来最温暖的时期,全球平均温度较工业革命前高出10℃以上,亚洲内陆地形较为平坦,北美西部初步形成高原地貌。中中新世距今~1500—1300万年,温度比工业革命前高出~5℃,青藏高原持续隆升,北美大陆及落基山脉逐渐向西伸展接近现代位置。中上新世距今~330—300万年,全球平均温度较工业革命前高出2—3℃,现代海陆分布和地形格局基本形成。

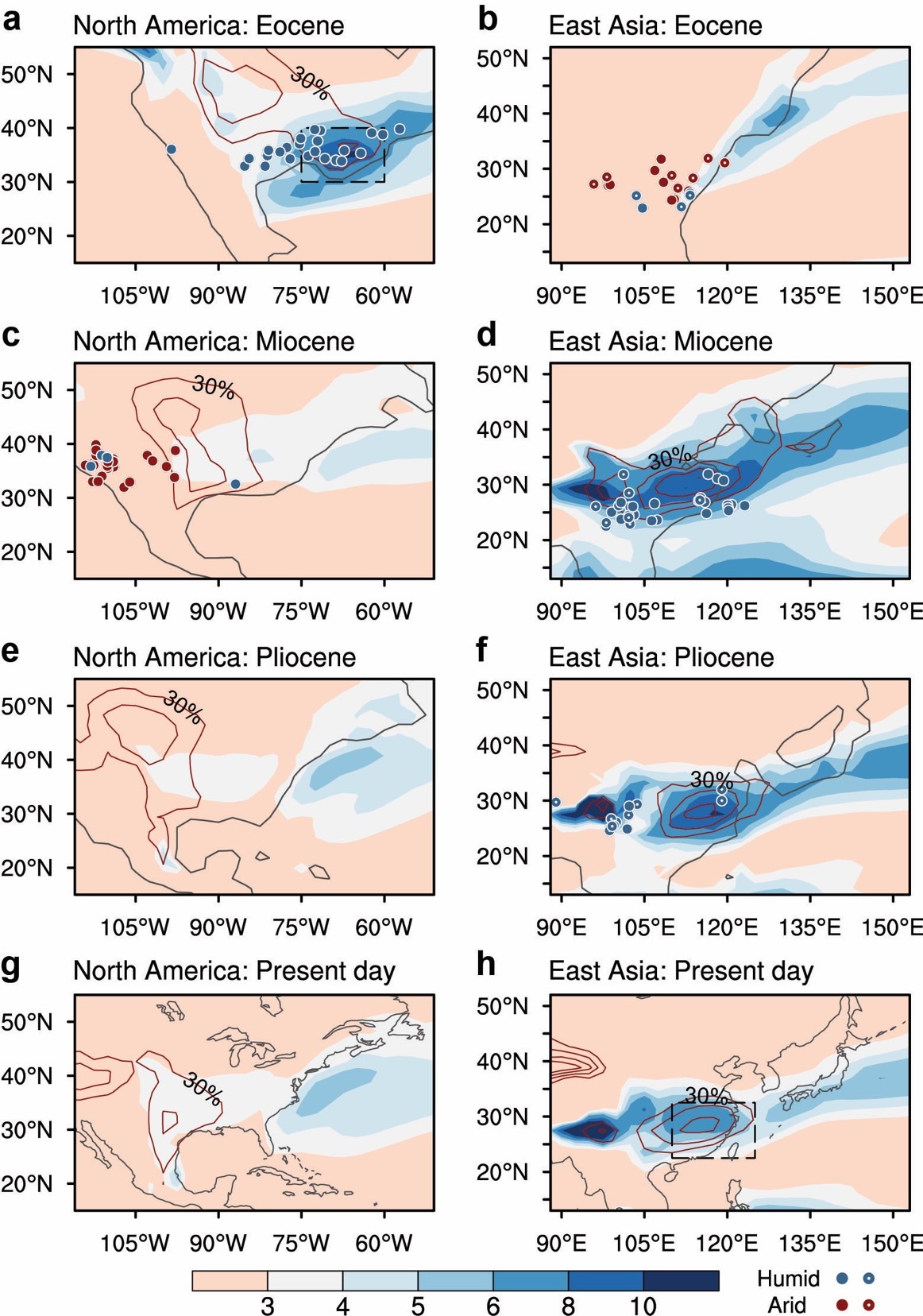

该研究综合上述典型暖期的古气候模拟和代用记录,发现始新世(~5500万年前)春雨盛行于北美地区,但随后在中新世(~1500—1300万年前)逐渐减弱消失。与此同时,东亚春雨的格局自中新世以来基本形成。基于气候动力学诊断和大气环流模式试验的结果进一步表明,古地理变化是新生代北半球春雨演变的主要驱动因子。中新世以来,落基山脉随北美大陆向西移动、同时青藏高原逐渐隆升,二者共同激发出中纬度准地转罗斯贝波列。它通过影响副热带高压的位置和强度,导致北美春雨消失减弱,同时东亚春雨出现增强,呈现出“此消彼长”的特征。上述结果揭示了北半球春雨的地质演变特征及其机制,强调了古地理变化的重要作用。

研究同时发现,始新世极高的大气CO2浓度对北美春雨的维持也有影响。敏感性数值试验指出,始新世增暖导致北美春雨的降水强度增大,但春雨占年降水的比例减少。这类似于近几十年热带地区观测到的“湿更湿”特征和“季节延迟”现象,表明在未来的高温室气体排放情景下,东亚地区也可能经历当前热带降水的变化特征,为预估未来东亚春季气候的变化提供了重要启示。

论文第一作者为何林强博士(中国科学院大气物理研究所2024届博士毕业生,现为美国哥伦比亚大学博士后;本文为其博士学位论文工作的组成部分),通讯作者为周天军研究员,合作者包括大气物理研究所郭准研究员、任子坤博士、陈晓龙副研究员、江洁副研究员、满文敏副研究员、张文霞副研究员,中国科学院青藏高原研究所陈发虎院士、张旭研究员、熊中玉副研究员和中国气象科学研究院左萌博士。该研究受国家自然科学基金“青藏高原地球系统基础科学中心项目”(41988101)和第二次青藏科考项目(2019QZKK0102)资助。

论文引用

He, L., Zhou, T., Guo, Z., Ren, Z., Chen, X., Jiang, J., Chen, F., Zhang, X., Xiong, Z., Zuo, M., Man, W., & Zhang, W. (2025). Cenozoic evolution of spring persistent rainfall in East Asia and North America driven by paleogeography. Communications Earth & Environment, 6(155), 1–8. https://doi.org/10.1038/s43247-025-02136-0

图1 新生代北美和东亚春雨的演变。基于CESM耦合模拟的(a,c,e,g)北美和(b,d,f,h)东亚地区春季降水强度(填色,单位:mm d-1)和降水比例(等值线,间隔:5%)在(a,b)始新世、(c,d)中新世、(e,f)上新世和(g,h)当前气候的空间分布。蓝(红)色圆形标记表示岩性代用记录指示的湿润(干旱)气候,含中心点的圆形标记为古植物代用记录。黑色虚线框分别表示北美、东亚春雨的区域。