残留层作为夜间稳定边界层与自由大气间的物质能量交换通道,其物理化学过程对边界层内气溶胶与活性气体的垂直再分配产生重要影响。然而,由于残留层在对流层中特殊的位置以及快速演变的性质,对其物理化学过程的原位探测和对近地面空气质量影响的定量评估一直是大气科学领域最具挑战性的研究课题之一。

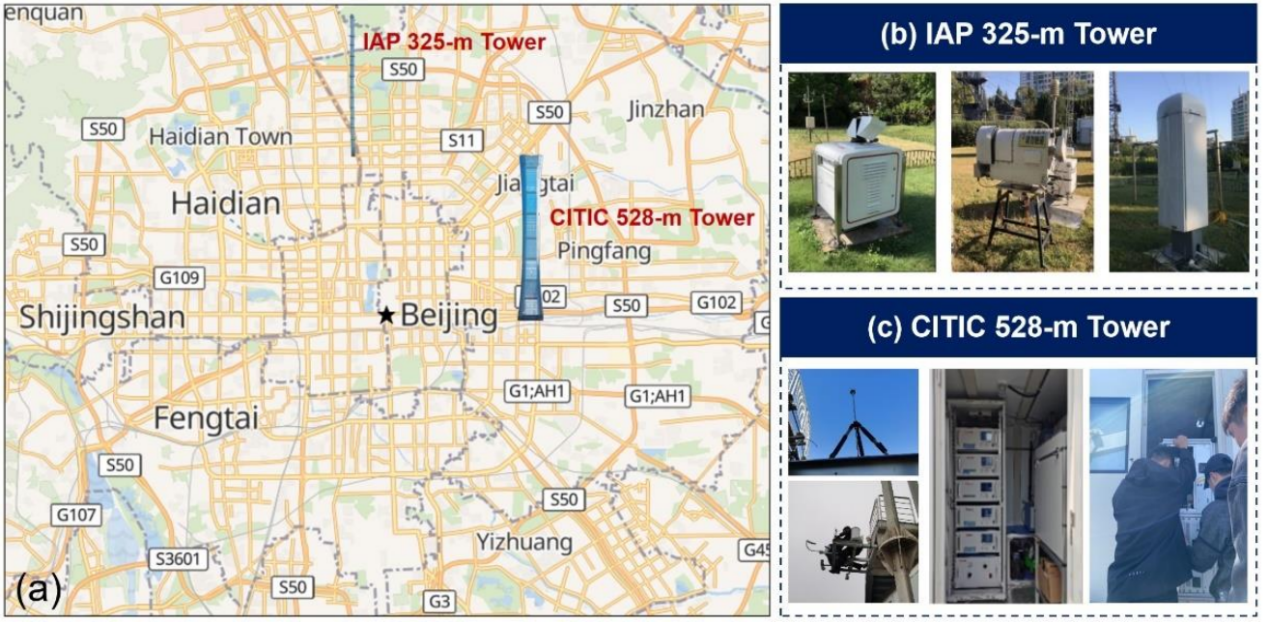

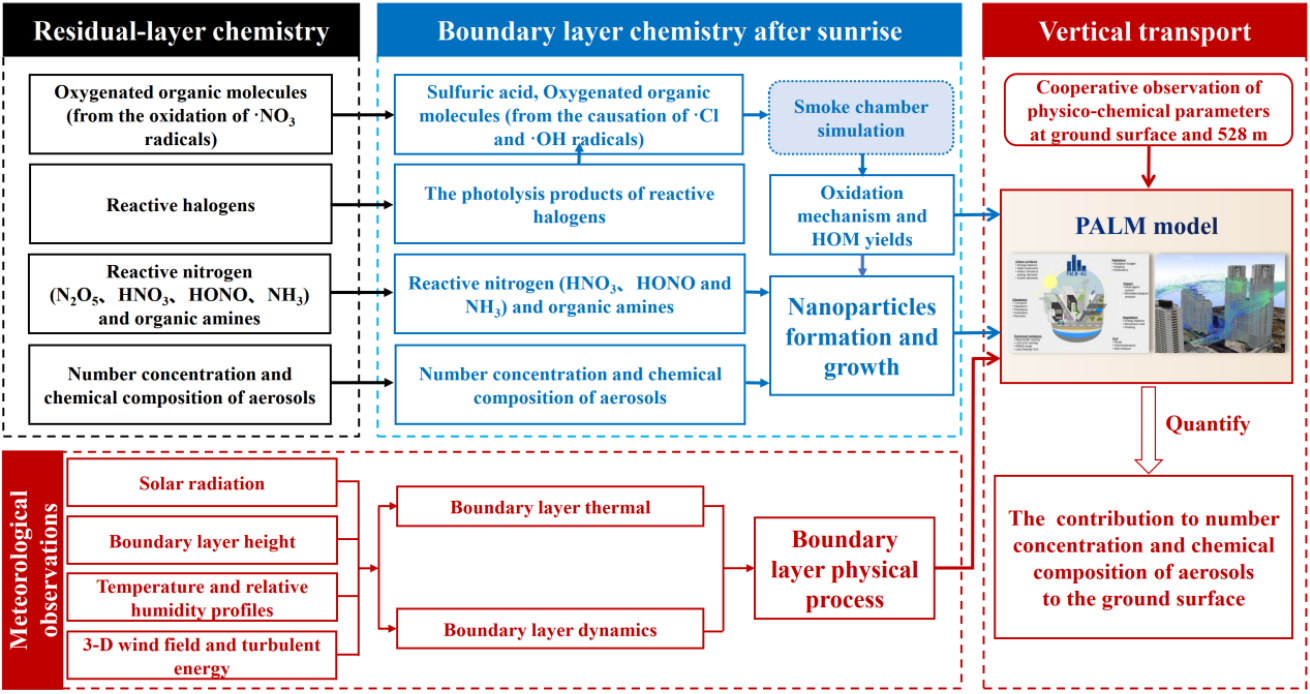

近日,我所马永敬副研究员与北京城市气象研究院权建农研究员、中国科学院生态环境研究中心王永宏副研究员等在美国气象学会旗舰期刊《Bulletin of the American Meteorological Society》联合发表题为Campaign for direct in-situ study of residual layer chemistry in urban Beijing的方法论论文,系统提出残留层物理化学过程原位探测及其影响定量评估方法。利用中国中信大厦(CITIC)(又名中国尊大厦)528米楼顶平台、325米气象高塔和地基高分辨率边界层雷达探测,同时结合烟雾箱和PALM大涡模型,对残留层大气物理化学过程及其影响进行定量评估。针对二次颗粒物生成及增长过程,具体试验分为夜间观测和模拟、日间光化学观测和模拟以及大涡模拟量化研究三部分,旨在全面揭示残留层中的化学过程及其对二次气溶胶形成和增长的影响。

该研究提出了残留层物理化学过程原位探测及其影响评估的方法,研究结果揭示了残留层物理化学过程与近地面显著不同的观测事实,并定量评估了残留层过程对地面空气质量的影响,相关成果为制定更有效的空气污染管控措施提供了全新的科学依据。文章在线发表后被BAMS选为 highlight 论文。

马永敬副研究员和北京城市气象研究院权建农研究员为论文共同通讯作者,中国科学院生态环境研究中心王永宏副研究员为论文第一作者,合作作者还包括中国科学院生态环境研究中心贺泓院士、马庆鑫研究员、楚碧武研究员,北京城市气象研究院马朋坤副研究员、廖志恒副研究员和我所辛金元研究员、任鑫冰博士生(大气所与德国汉诺威大学PALM大涡模型组联合培养博士)等。该研究得到国家重点研发计划青年科学家项目资助(2023YFC3711000)。

图1. 中国尊528米残留层物理化学原位探测平台示意图。

图2. 残留层化学原位探测及模拟技术路线图。

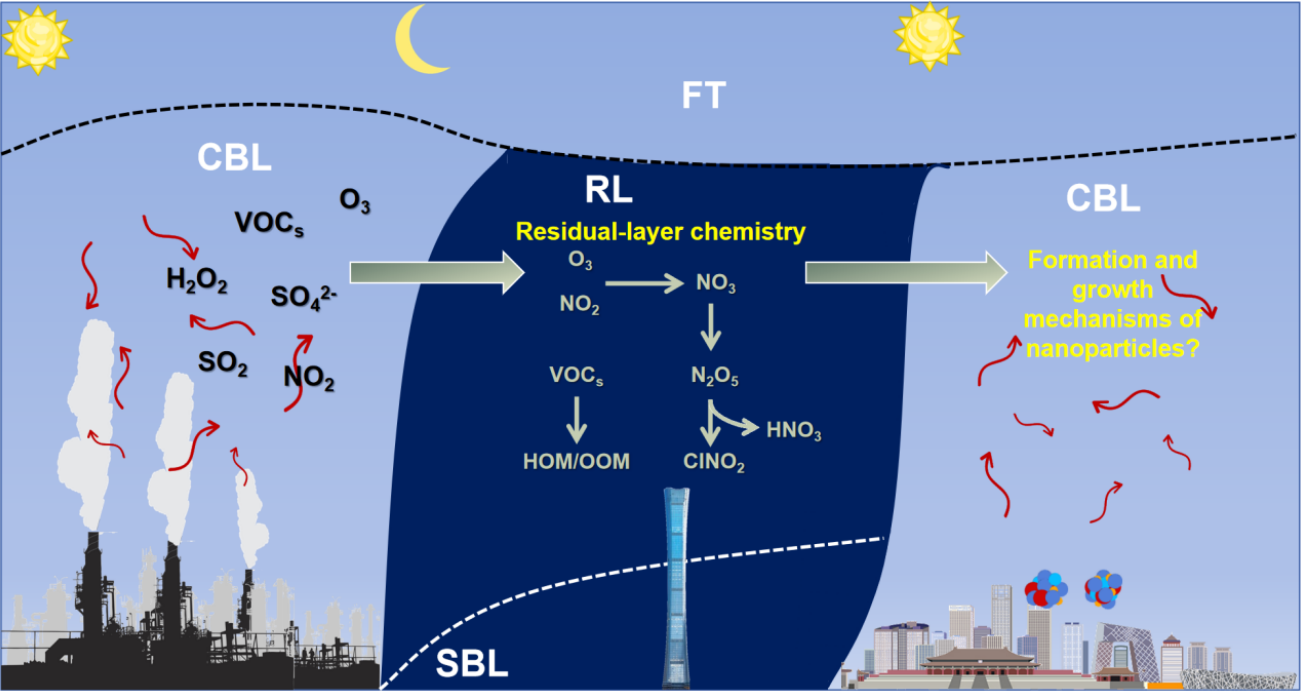

图3. 残留层化学引发的二次气溶胶生成与增长过程示意图。

论文信息:

Yonghong Wang, Nianci Yao, Yuan Liu, Shuying Li, Pengkun Ma, Zhiheng Liao, Xinbing Ren, Sixuan Li, Biwu Chu, Qingxin Ma, Jinyua Xin, Yongjing Ma*, Jiannong Quan*, Hong He. Campaign for direct in-situ study of residual layer chemistry urban Beijing. Bulletin of the American Meteorological Society, 2025. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-24-0127.1

论文链接:

https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/aop/BAMS-D-24-0127.1/BAMS-D-24-0127.1.xml