复合事件指导致社会或环境风险的多种驱动因子或致灾因子的组合。在全球变暖的背景下,复合极端事件(如复合高温、复合干旱等)呈现增多和增强的趋势。复合极端事件对自然生态系统和社会经济的影响通常远大于单一极端事件独立发生时的线性叠加,因此,复合极端事件已成为近年来地球科学研究领域的重要热点之一。

近期,中国科学院大气物理研究所联合云南大学、浙江大学及中国科学院地理科学与资源研究所的相关学者,在《Journal of Geophysical Research: Atmospheres》期刊上发表了题为 "Interdecadal variation of springtime compound temperature-precipitation extreme events in China and its association with Atlantic Multidecadal Oscillation and Interdecadal Pacific Oscillation" 的研究论文。该研究通过观测分析与数值模拟,揭示了近六十年来中国春季复合极端温度-降水事件(CTPEEs)的年代际演变特征及其物理机制。

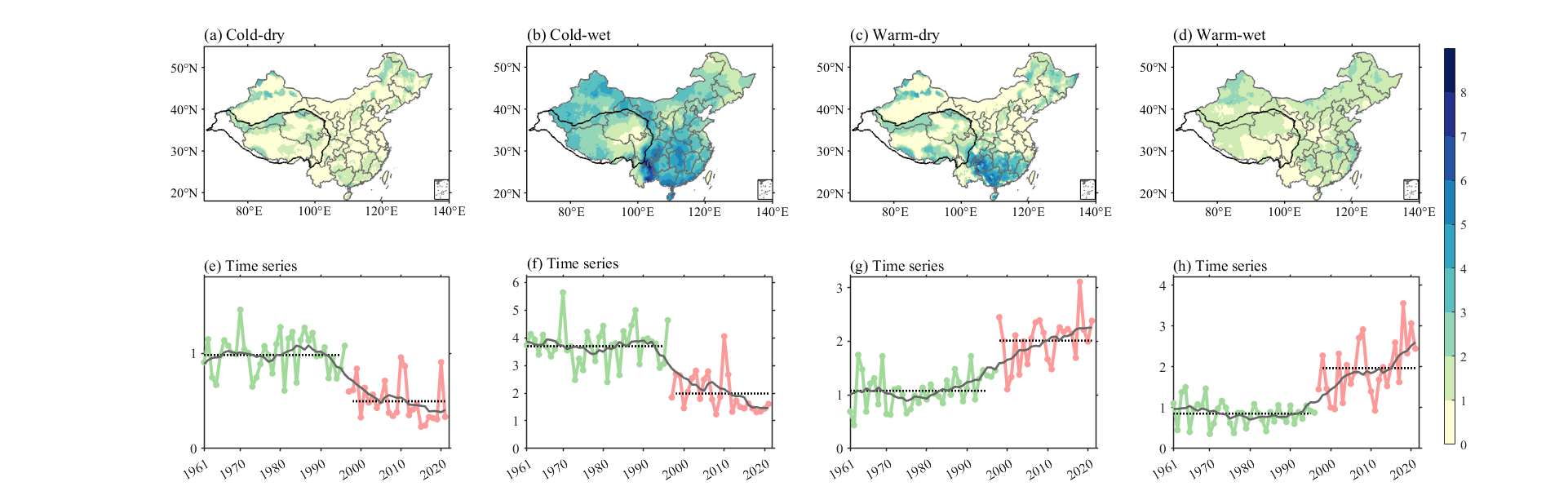

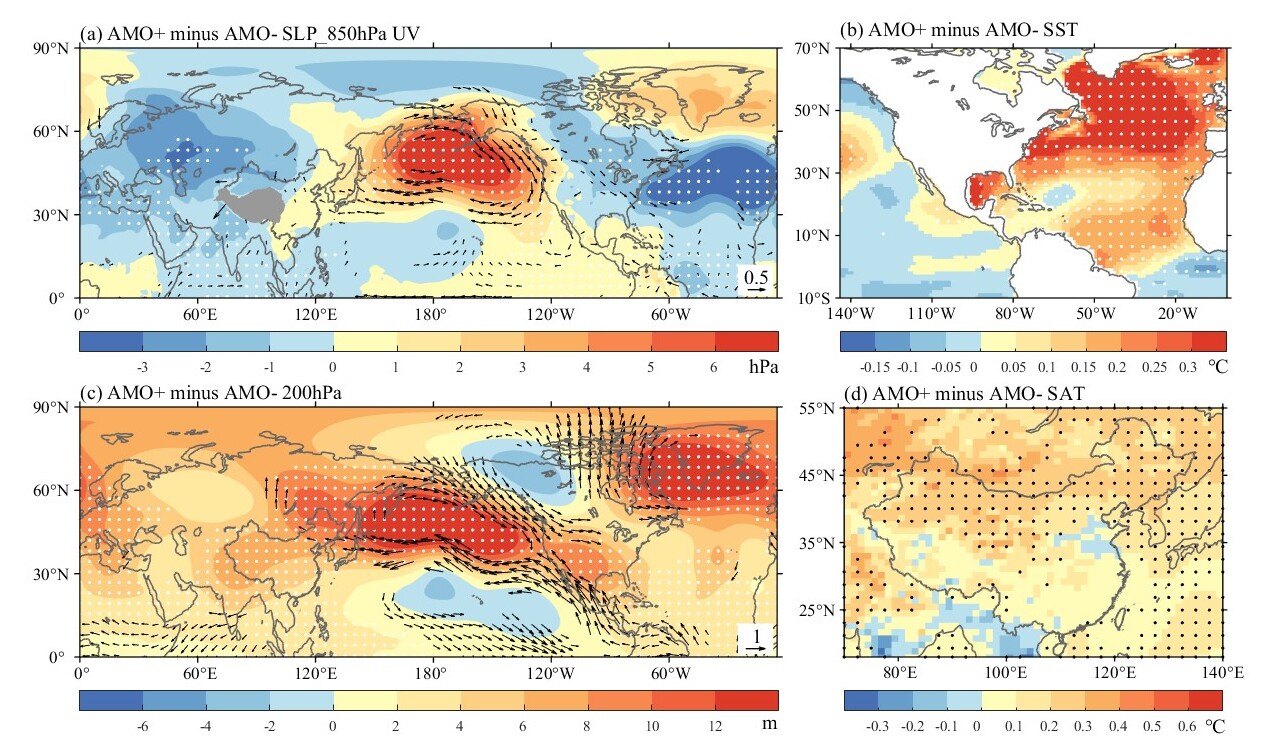

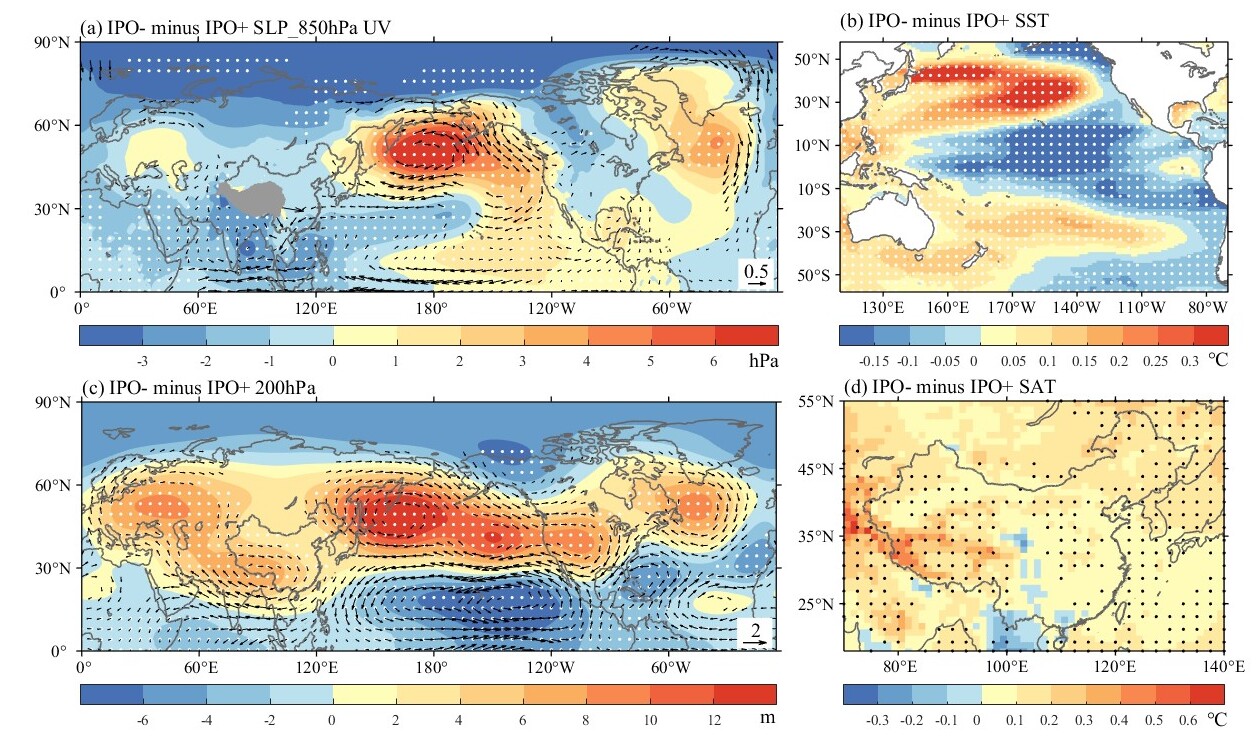

研究表明,中国春季CTPEEs的发生频率在20世纪90年代中后期发生了显著的年代际转变。观测结果显示,这一转变主要受到热力条件的影响,其中暖型复合事件(暖湿/暖干)的发生频率显著增加,而冷型复合事件(冷湿/冷干)的发生频率则显著下降(图1)。进一步分析发现,大西洋多年代际振荡(AMO)与太平洋年代际振荡(IPO)的协同作用是CTPEEs年代际变化的重要因素。20世纪90年代中后期,AMO由负位相转变为正位相,而IPO则由正位相转为负位相。AMO正位相与IPO负位相相关的海温异常,分别激发了来自北大西洋和北太平洋的大气Rossby波列,进而在东亚上空形成异常高压中心。该异常高压中心导致云量减少,增强了地表的太阳短波辐射,从而驱动了近地层热力条件的异常(图2和图3)。研究团队进一步通过大西洋和太平洋起搏器数值模拟试验,验证了AMO和IPO协同位相转变在CTPEEs年代际变化中的重要调控作用(图2和图3)。

这项研究为探讨气候变化背景下区域复合极端事件的物理机制提供了新的动力学视角。论文的第一作者为中国科学院大气物理研究所博士研究生王乐莹,通讯作者为其导师陈尚锋研究员和陈文教授,合作作者还包括浙江大学的吴仁广教授以及中国科学院地理科学与资源研究所的王君副研究员。该研究得到了国家自然科学基金项目(42175039、42475042、42230605、41975051)以及中国科学院大气物理研究所十四五规划青年项目的联合资助。

图1. 1961-2021年中国春季复合极端温度-降水事件发生频次的时-空分布(a,e)冷干事件、(b, f)冷湿事件、(c, g)暖干事件以及(d, h)暖湿事件。

图2. 春季 (a) 海平面气压和 850 hPa 风场异常、(b) 海表温度异常、(c) 200 hPa 位势高度场和风场、(d) 地表气温在CESM1大西洋起搏器试验中的集合平均值,打点区域表示通过95%显著性检验。

图3. 春季 (a) 海平面气压和 850 hPa 风场异常、(b) 海表温度异常、(c) 200 hPa 位势高度场和风场、(d) 地表气温在CESM1太平洋起搏器试验中的集合平均值,打点区域表示通过95%显著性检验。

论文信息:

Wang, L.-Y, S.-F. Chen*, W. Chen*, R.-G Wu, & J. Wang, 2025: Interdecadal variation of springtime compound temperature-precipitation extreme events in China and its association with Atlantic Multidecadal Oscillation and Interdecadal Pacific Oscillation. Journal of GeophysicalResearch: Atmospheres, 130, e2024JD042503. https://doi.org/10.1029/2024JD042503