2024年7月至8月,南极上空罕见地连续发生了两次“平流层爆发性增温”(Sudden Stratospheric Warming,简称 SSW)事件,尽管没有导致极涡崩溃,却打破了多个历史纪录,7月的SSW事件(简称SW07)10 hPa极区平均气温骤升17℃,打破1992年历史纪录,为自1979年卫星观测以来冬季最早的SSW事件。随后8月的SSW事件(简称SW08)10 hPa极区平均气温再次骤升17℃,极地涡旋被严重削弱甚至拉伸变形。这项研究由中国科学技术大学字俣丞博士生作为第一作者,中国科学院大气物理研究所肖子牛研究员与加拿大科学家Zhenxia Long博士为共同通讯作者,论文已在国际权威期刊 Geophysical Research Letters 正式发表。

研究发现,两次SSW事件的发生与6月南极罗斯海和阿蒙森海的严重海冰损失密切相关,这导致异常“阻塞高压”维持在南极周边,并触发强烈的行星波向上传播,扰动平流层。同时,南极上空的极地涡旋早已因“预调节状态”变得脆弱,使得行星波共振更容易发生,最终在平流层造成剧烈增温。此外,低纬臭氧向极地输送增强,进一步加热南极高空,为SSW提供热源,也推动了臭氧浓度创下卫星观测以来新高。

研究指出,第一次SW07事件为第二次SW08事件“铺路”——通过下传的南极涛动(SAM)负位相信号,诱发新一轮阻塞型天气,触发行星波,从而再次驱动SSW。此外,两次SSW事件还可能对澳大利亚西部的历史性热浪有所影响。文章强调,南极SSW事件虽少见,但其在极地—中纬度之间的大气耦合中起到关键作用,未来或可作为南半球极端天气的先导信号。研究揭示了海冰变化—阻塞高压—平流层预调节—行星波—SSW—臭氧恢复之间复杂的联动机制,为理解南半球极地气候演变和极端事件预测提供了重要科学依据。

该研究得到了国家自然科学基金重大项目(42394123和42394122)、加拿大戴尔豪斯大学(Dalhousie University, TCA-LRP-20240B-1.1-WP6JS)和国家留学基金委(CSC, 202306340119)的共同支持。

论文信息:

Zi, Y., Long, Z., Sheng, J., Lu, G., Perrie,W., & Xiao, Z. (2025). The suddenstratospheric warming events in theAntarctic in 2024. Geophysical ResearchLetters, 52, e2025GL115257. https://doi.org/10.1029/2025GL115257

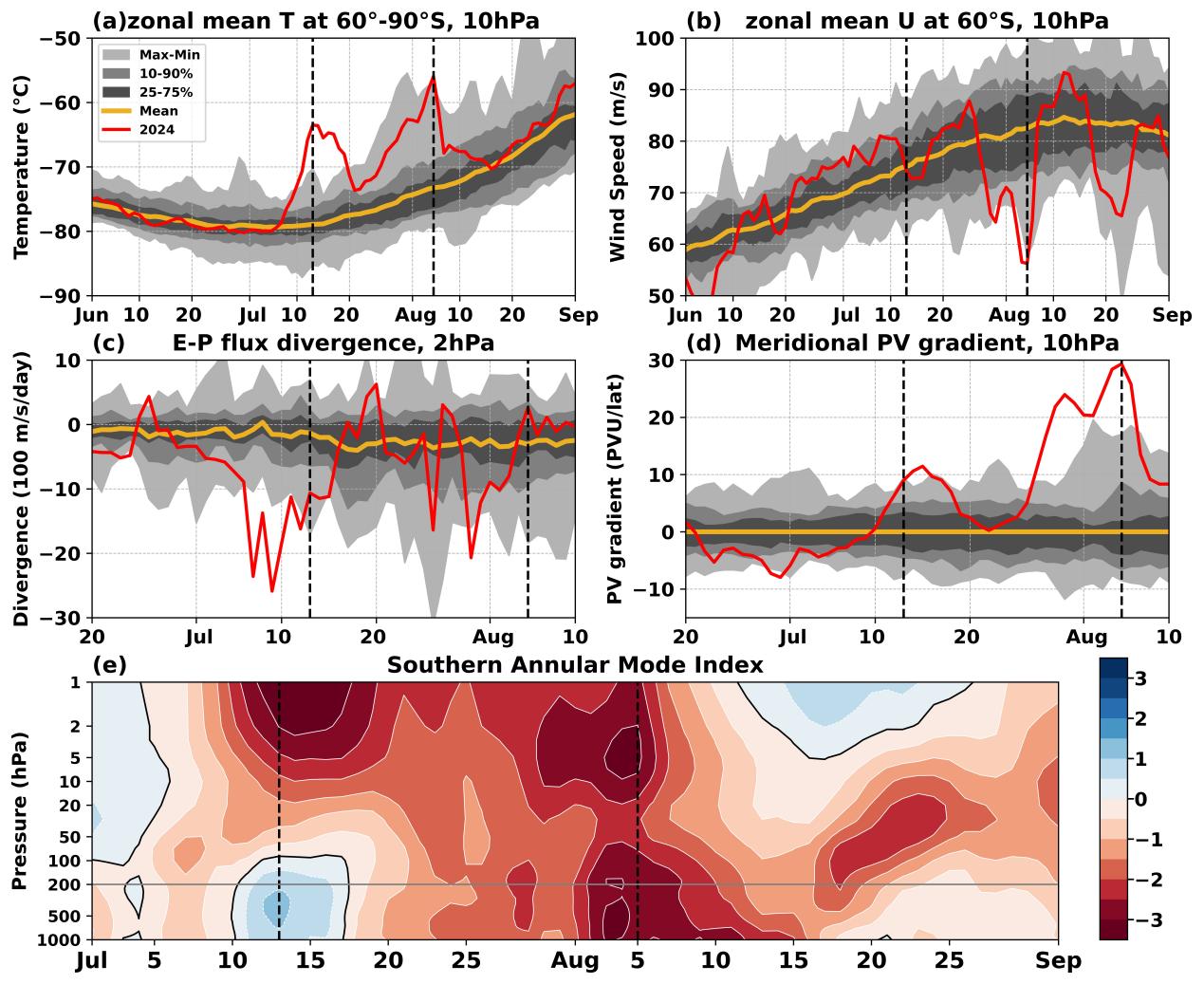

图 1. 各子图时间序列如下:(a)每日 10 hPa MERRA-2 再分析纬向平均温度,平均范围为 60°S–90°S(红线);(b)每日 10 hPa MERRA-2 再分析 60°S 纬向平均纬向风(红线);(c)每日 2 hPa、45°S 处的 E–P 通量散度距平(红线,单位:100 m/s/day);(d)每日 10 hPa、55°S–75°S 平均的纬向涡度势梯度距平(红线),时间范围均为 2024 年 6–8 月。(e)2024 年 7 月至 8 月的每日标准化南半球年环模(SAM)指数。图中所有横坐标的刻度表示每月第一天,虚线表示 2024 年 7 月 13 日和 8 月 5 日。图(a)和(b)中的黄色线为 1981–2020 年的日气候平均值,灰色阴影分别表示 1979–2023 年冬季日值的第 25/75 百分位(深灰)、第 10/90 百分位(次深灰)及最大/最小值(浅灰)。

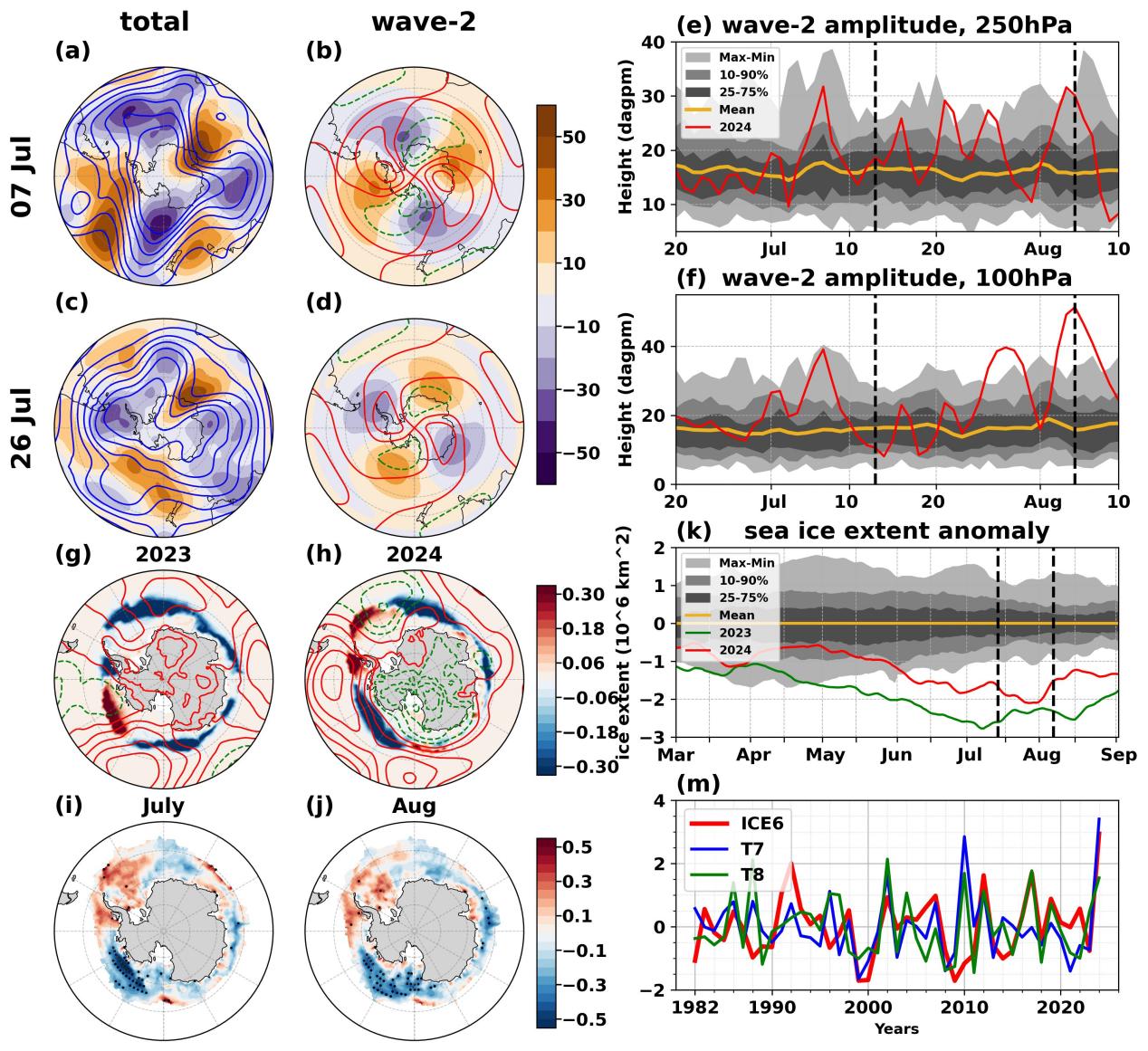

图 2. 各子图时间序列如下:(a, c)250 hPa 位势高度的空间分布(等高线,单位:dagpm)及其距平(填色,单位:dagpm);(b, d)250 hPa 位势高度距平的第二波型分量(填色,单位:dagpm)及其气候态(等高线,单位:dagpm),分别对应(a–b)2024 年 7 月 7 日和(c–d)2024 年 7 月 26 日;(e–f)与图 1a 类似,但为从 250 hPa 和 100 hPa 位势高度计算的波2振幅(红线);(g–h)2023 年和 2024 年 6 月的月平均海冰浓度距平(填色,单位:百分比)和海平面气压距平(等高线,单位:Pa);(i–j)1982–2024 年间,南极地区 6 月海冰浓度距平与 7 月和 8 月 10–30 hPa、60°S–90°S 平均温度之间的相关系数分布图,点状区域表示在 95% 置信水平上显著;(k)与图 1a 类似,但为 2023 年 3 月至 8 月(绿线)和 2024 年同期(红线)的每日海冰范围距平;(m)标准化的温度距平指数时间序列,包括 7 月(T7)和 8 月(T8)10–30 hPa、60°S–90°S 平均温度距平,以及罗斯海和阿蒙森海(180°W–90°W)区域平均的海冰浓度距平指数(ICE6,已乘以 –1,表示海冰减少)。

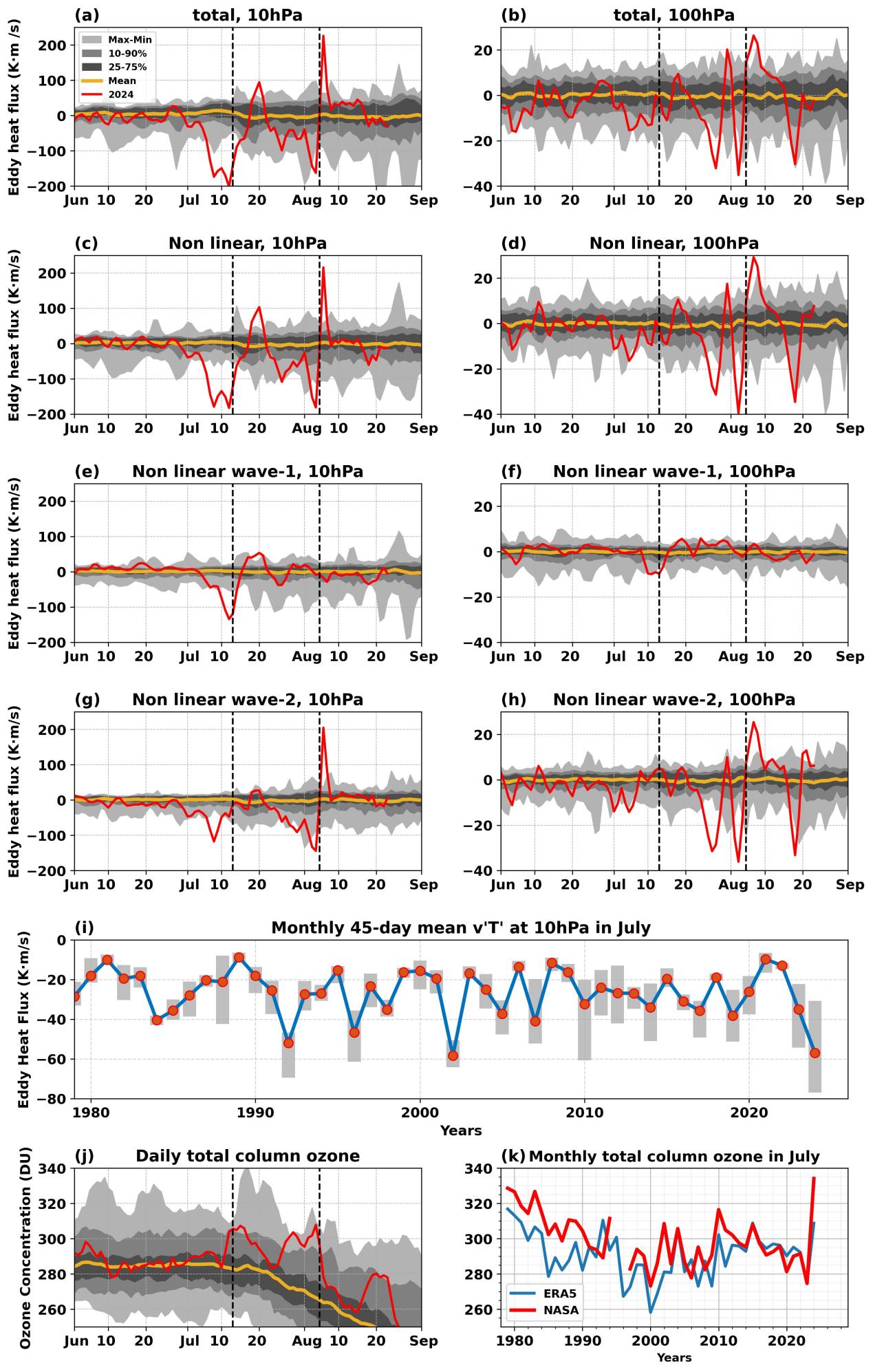

图 3. 各子图时间序列如下:与图 1a 类似,但为 2024 年 6 月至 8 月每日纬向平均涡动热通量(在 10 hPa 和 100 hPa)以及臭氧总柱量的时间序列(红线),平均范围为 45°S–75°S。 (a–b)10 hPa 和 100 hPa 的总涡动热通量;(c–d)10 hPa 和 100 hPa 的非线性项;(e–f)10 hPa 和 100 hPa 的非线性项的波1分量;(g–h)10 hPa 和 100 hPa 的非线性项的波2分量;(i)1980–2024 年 7 月,45°S–75°S 平均的 10 hPa、45 天滑动平均的涡动热通量(月平均值,蓝线),灰色柱状表示 7 月的历史最大值和最小值;(j)与图 1 类似,但为每日臭氧总柱量;(k)1980–2024 年 7 月的臭氧总柱量月平均值,蓝线表示 ERA5 再分析数据,红线表示 NASA 数据。