为进一步推动创新文化建设,展现我所辉煌成就,所工会举办了2025年春季摄影比赛。比赛已圆满落幕,19位职工以镜头为笔,围绕科研场景、自然生态、团队建设及人物风采等方面,呈现了一系列主题佳作,展现了大气所勇于探索、积极向上的精神风貌。谨向所有参赛职工致以诚挚感谢!

现开放作品展示,欢迎赏析。

作品展示:

这是我出野外的时候学生拍的照片,一个是24年2月份去纳木错维修仪器,一个是在格尔木探空实验后到盐碱地回收仪器。(白志宣提供)

2025 年3月17日傍晚手机拍摄于济南市区槐荫区政府附近。 经确认,前后几天,当地气象、科研单位及部队均未进行包括火箭、火炮等业务活动,故这大概率为自然成云现象。感慨于大自然的鬼斧神工。(陈彬提供)

根据观测研究需要,在3号楼楼顶实施了实验方舱吊装,保障了后续的观测试验顺利开展。(韩鹏飞提供)

在广东肇庆开展了野外土壤碳汇调查,测试不同土壤和水文条件下,生态碳汇保存情况。(韩鹏飞提供)

在大气所铁塔上开展了二氧化碳观测实验,从不同角度对观测塔进行了拍摄。(韩鹏飞提供)

花映科楼(韩蓉提供)

蓝天一塔(韩蓉提供)

穹之角(韩蓉提供)

徐星凯老师正通过傅里叶变换红外光谱仪测量土壤样品中的有机质特征。(贾龙提供)

清晨在2号楼顶,偶遇一只对大气观测设备感兴趣的鸳鸯。(贾龙提供)

2025年5月12日,由世界气候研究计划委员会(WCRP)发起的“全球公里级数值模拟黑客马拉松”(km-Scale Hackathon 2025)北京节点活动在中国科学院大气物理研究所密云园区正式开幕。作为全球九大节点之一,北京节点将汇聚来自中国及国际顶尖气候科学家,共同破解气候模拟领域的前沿难题,推动新一代地球系统模式研发进程,揭示气候变化的机理及影响,为应对气候变化提供关键科学支撑。(李国强提供)

昆仑山上取样:2024年8月,青海省海西州都兰县,登上海拔4764.1米的昆仑山脉,深入无人区的高寒草原采样,为研究草原碳汇收集没有人类活动干扰的“纯天然”样品。(李萍提供)

青海湖畔采青:2024年8月,青海省海北州海晏县青海湖。在青海湖畔的高寒草甸,采集草原地上生物量、地下生物量和土壤样品,测定植物叶片、根系和土壤中的碳、氮含量和同位素丰度。(李萍提供)

抗旱增雨现场:2023年4月,郭学良研究员团队受河南省人工影响天气中心邀请,来到河南省抗旱增雨一线,现场指导人工增雨科学作业。(李兴宇提供)

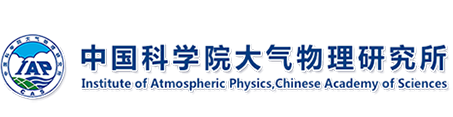

高海拔雨雪冰冻观测:大气所研究团队在湖南省高海拔山区开展雨雪冰冻观测,团队成员正在开展夜间观测设备维护。(李兴宇提供)

半干旱区气候与环境通榆观测站建于2002年,站内观测塔和设备用于监测水、土、气、生等关键要素,揭示陆-气相互作用规律,为干旱半干旱区气候与环境研究提供重要依据,服务于国家战略需求(李珍提供)。

高耸入云的铁塔。(师忱提供)

塔上观测和万家灯火。(师忱提供)

一根铁塔压海棠。(师忱提供)

《测天者》冻云犹锁春草梦,独守铁仪候东风。(施红蓉提供)

暮光楼影,摄于北京。夕阳跌进高楼间,云朵染上橙光,远山静默,城市披上温柔纱帐。(陶益凡提供)

云抚雪山 月绘天境,摄于祁连山。湛蓝天空中,一轮明月高悬,几缕白云轻飘,飞鸟展翅翱翔。远处雪山连绵,雄浑壮丽。山脚下草地延伸,天地开阔,令人心生敬畏与向往。(陶益凡提供)

云漫木屋月胧明,摄于张掖山丹军马场。云淡如烟,风轻似梦,月光似一盏明灯照亮夜晚。木质小屋散发着温馨的气息,这份难得的宁静与惬意让人心之神往。(陶益凡提供)

2020年9月3日18时27分,大气所,雨后彩虹。(涂锴提供)

2021年3月15日下午4时33分,北京沙尘蔽日。(涂锴提供)

2021年5月28日19时28分,北京望京街头,罕见的波浪状低空层积云。波浪状云彩更常出现在中到高层大气的高积云和卷云层中,因为更容易出现形成开尔文-亥姆霍兹不稳定性所需的显著风切变和稳定的密度分层。(涂锴提供)

工作之余,漫步在小月河,微风拂面,享受春日的暖阳。(王军提供)

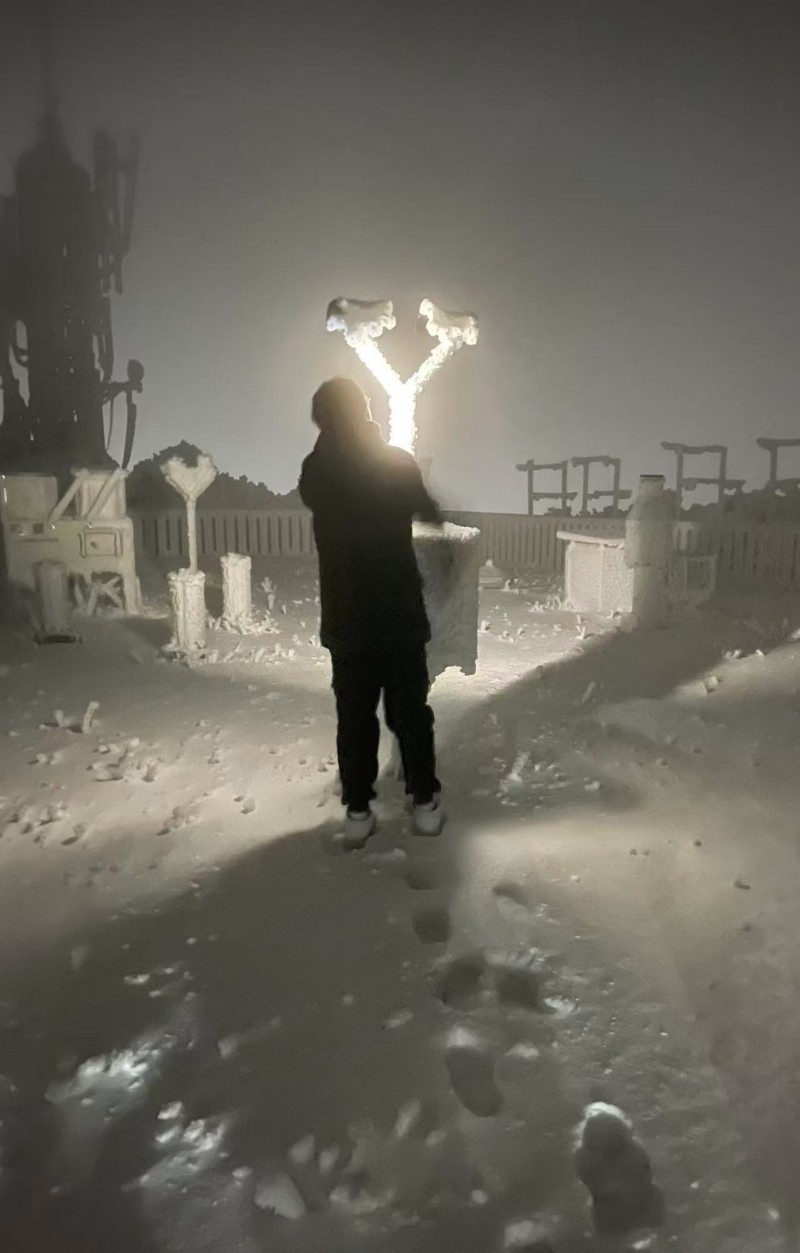

大气所科研人员在雄安新区白洋淀开展地气交换通量定位观测研究,用数据记录物质能量的流动诗篇,用镜头定格水天之间的生态画卷。(王凯提供)

苍穹之眼--楼顶雷达与云层呼应,直观呈现气象设施与自然环境的监测互动。研究所的几个主建筑向中间聚拢并指向云霄,体现协力、创新精神。(王昭提供)

风云智境--大气所园区的建筑现代规整,道路延伸向远方的气象观测塔楼,如科技触角探入蓝天。见证气象研究与现代科技的深度交融。(王昭提供)

云端守望--以蓝天映衬下的325米观测铁塔背景,强调大气所人“观测云端、守护民生”的使命。(王昭提供)

云与气象塔。(肖淑芬提供)

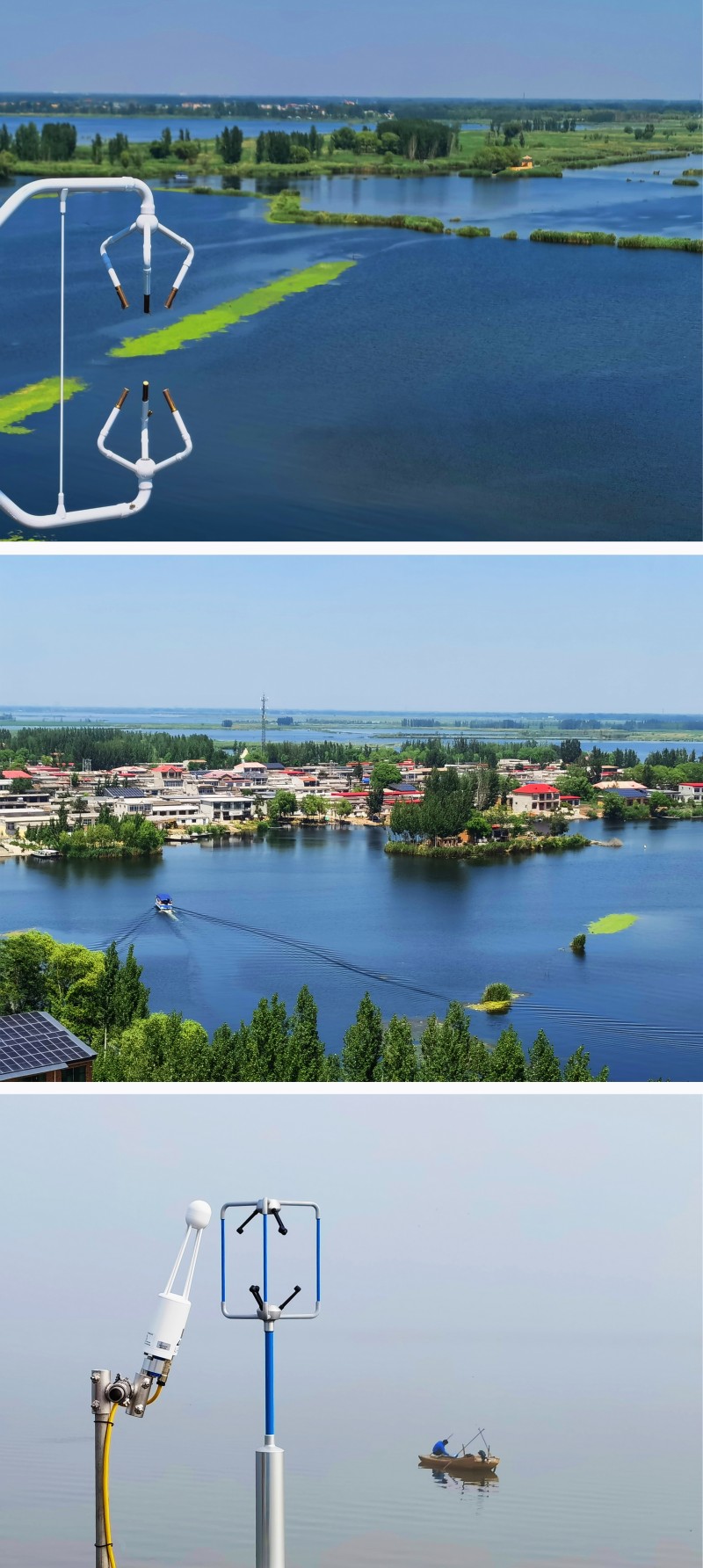

洱海水上观测点。该照片拍摄了大理洱海的湖面通量观测点。课题组与云南省气象科学研究所和大理国家气候观象台合作,于2011 年6 月建立了湖泊-大气间湍流通量长期观测点,实现了湖面水汽、二氧化碳和甲烷通量的全年连续观测。(许鲁君提供)

腾冲北海湿地观测点。该照片拍摄了云南腾冲北海湿地通量观测点。北海湿地下垫面同时分布有植被和水体,且植被、水体的比例呈动态变化,该观测点的建立为研究复杂地形下垫面非均匀性对地气交换过程的影响提供了数据支撑。(许鲁君提供)

青藏公路上,一辆科考越野车静静停驻。白漆车身倒映着流云,挡风玻璃前,数百只藏羊正踩着碎步横穿柏油路面,铜铃清响漫过荒原。羊群绒毛在高原风中翻涌如浪,老牧人扬起的乌尔多抛石绳在半空划出弧线,惊起岩鸽掠过云层。此时天地澄明,唯有经幡与白云同步游移,金属车壳与温热血脉共同聆听亘古的风吟。(周敏强提供)